Periodonatal Treatment

虫歯治療・歯周病治療・予防歯科

虫歯治療

虫歯治療の前に

食事の後に歯面に付着する歯垢(プラーク)についての理解が必要です。プラークには虫歯や歯周病に関連する細菌が含まれており、虫歯は細菌が砂糖を餌に産生する酸によって歯が溶かされて虫歯になってゆきます。

また、歯周病では、細菌が産生する毒度により、歯肉やその下の歯槽骨(歯が埋まっている骨)が炎症を起こします。

虫歯や歯周病を予防するには歯垢をしっかりと除去することが必要になってきます。そして、ブラッシングをどのように行うか、どういうところに気をつけて磨くかといったところが重要になってきます。歯は非常に複雑な形をしているため、歯垢を隅々まで除去するには少し工夫が必要です。実は出来ているようで実はなかなかできていないのがブラッシングなのです。

また歯垢は段々と積み重なって層状の組成になっており、下のほうの古い歯垢は嫌気性菌などの良くない細菌が多くなってきます。そういう古い歯垢はバイオフィルムと呼ばれ、歯磨きでは除去できなくなってきます。

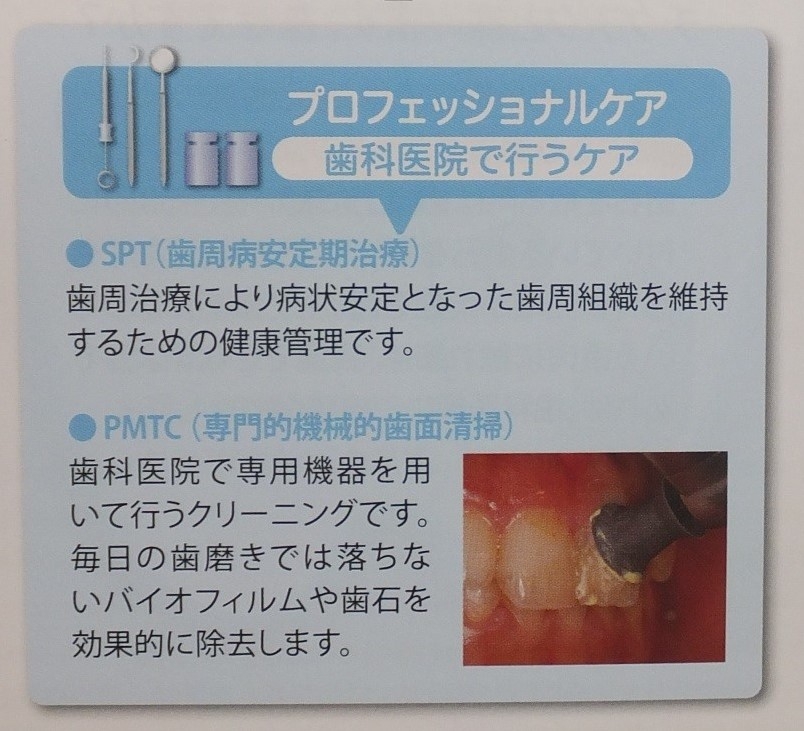

こういったバイオフィルムはPMTCなどのプロフェッショナルケアにより、除去する必要があります。

当院の基本的な虫歯治療方針

現在は虫歯治療は接着歯学の考え方を基本にして治療を進めていくのが代表的な方法です。

接着歯学の代表的な治療法は、コンポジットレジン修復です。前歯、小臼歯(中間の歯)では、かなり虫歯が深くても、神経まで到達していなければこの治療で完了する場合が多いです。

しかし、奥歯の治療になってきますと、この治療の欠点が露呈してしまう結果となります。

先ず、コンポジットレジンは、

①奥歯のように負荷が強くかかる部分は接着が効きにくい

②大きい範囲では、レジンを充填し、光で硬化させた際に、収縮率が高く、剥がれやすくなる、術後の痛みが出やすくなる

などの大きな欠点があります。

これらの特徴を理解し、修復を行う必要があります。

以下のチャートを参考にして下さい。

小さい虫歯→コンポジットレジン修復

深い虫歯(神経を抜かない場合)→コンポジットレジン修復 (前歯、小臼歯)

インレー修復 (大臼歯)

深い虫歯(神経を抜く場合)→後述する根管治療が必要です。

深い虫歯の治療

虫歯が歯髄(いわゆる歯の神経)に近いような、深い虫歯の治療方針は

虫歯の原因菌が歯髄に感染していないか、あるいは既に感染が進行しているかを見極めるかが治療の第一段階になります。

そこを見極めずに、感染が進んでいる状況で神経を残す(歯髄保存療法)処置を行ったとしても、一時的には痛みや歯がしみたり、といった症状が消退するかもしれませんが、時間が経ってくると(3~4か月位)神経の炎症(歯髄炎)が起きて強い痛みが発現するといった経過を辿ることになります。

10年前位ですと、神経に細菌感染が進みつつある深い虫歯から歯の神経を守る「歯髄保存療法」について、いくつか治療法が提唱されており、トレンドになっていた時期がありましたが、確実性に乏しく、現在では深い虫歯の治療を行う場合、これといって高い確率で神経を残せるような、決め手になるような治療は確立されていないのが現状でしょう。

それよりも、感染が進んでいない状態の深い虫歯に対し、神経(歯髄)をいかに残していくように、いかに術式、手順を確実に踏んで治療にあたっていくかが、焦点になっております。

歯髄を保存できるように虫歯を除去し、治療を行っていくポイントをいくつか挙げていきます。

1

臨床症状や、レントゲンなどで基本的な診査を行った後、先ず、「パルプテスト」で、歯髄の生死を確認する。

2

それから、う蝕検知液で染色し、除去するべき部分、除去しないほうが良い部分を判断して、的確にう蝕(虫歯)部分を除去します。ここで削りすぎると、処置後に痛みが出やすくなります。

除去する部分で神経に近い部分は、いわゆるエンジン(タービン)などで削らずに手用器具など、神経に刺激が少ないツールで除去します

そしてその際、「マイクロスコープ」などで処置する部分を「拡大視野」で確認し、神経が露出しないように、慎重に虫歯を除去します。

この段階で神経の近くまで削った段階で虫歯がまだ残っているような場合は、細菌感染がすでに起こっていると判断し、神経を抜く処置を行うほうが無難です。

3

神経が露出していない場合、神経を保護する「覆髄処置」を行いますが、当院ではレジン系の覆髄材を使用しています。その場合、材料自体の収縮が少ないもので処置を行うことが大切です。広く、深い範囲の場合は特にそれが重要で、このような場合に収縮量が大きい材料を使用すると、処置後に痛みや冷たいものが染みるなどの症状が発現しやすいです。

覆髄処置後は刺激の少なく、封鎖性の高い材料で2週間ほど仮詰めし、経過観察を行います。

4

経過観察後、特に症状がなければ、最終治療に進みますが、症状がある場合は症状の程度をみて、最終治療のタイミングを決めます。(目安2w~1か月)

奥歯(大臼歯など)で仮詰めせずにレジンなどで削った部分を全部直接詰めたりすると、処置後の症状が出易くなります。

経過観察後に型を取って間接的に詰め物を作製して詰めていくほうが、症状が出にくいです。

最終治療後も経過観察を行います。4~6か月後に基本的なレントゲン診断を行います。

臨床的な症状として、冷たいものがしみる「冷水痛」などの症状は処置後に暫く残る場合もあります。咬むと痛む「咬合痛」などの症状が消えない場合は、神経を残せない場合が多いです。

コンポジットレジン補填前

コンポジットレジン補填後

根管治療

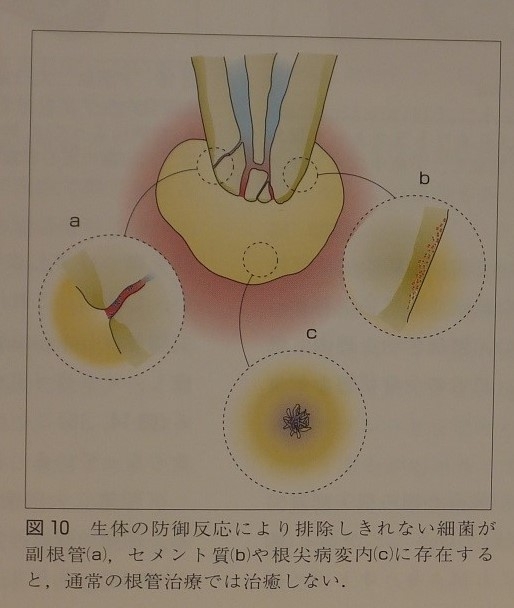

虫歯の原因の細菌が歯の神経(歯髄)に感染した場合、神経を抜く治療が必要になります。また、神経を抜いた後、(根管治療)いわゆる根の治療を施したあとに歯の根の先に化膿病巣(根尖病巣)ができる場合があります。このような場合、放置しておくと非常に強い痛みが出たり、歯肉が腫れたりします。このような歯が根管治療の適応になります。治療を中断、放置したりすると、治りにくくなる場合もあります。(難治性)

ドイツ・メーラー社の歯科用実体顕微鏡

根管治療(マイクロエンド)

穿孔部(パーフォレーシン)のMTAによる封鎖

難治性の場合の治療法

歯根端切除術

嚢胞摘出術

BEFORE

左上2番の根尖部に嚢胞を認める

AFTER

根管治療後、嚢胞摘出術 + 逆根管充填 を行った数年後も再発はない。

主訴

左上2番の歯肉の腫れ

(他院で抜歯の提案を受け、セカンドオピニオンで来院)

治療期間

2か月

(その後の経過観察が必要である)

費用

約91万円

リスク

術後の細菌感染による術中の感染源の取り残しによる経過不良、術後の痛み、腫れ

歯周病治療

歯周病とは

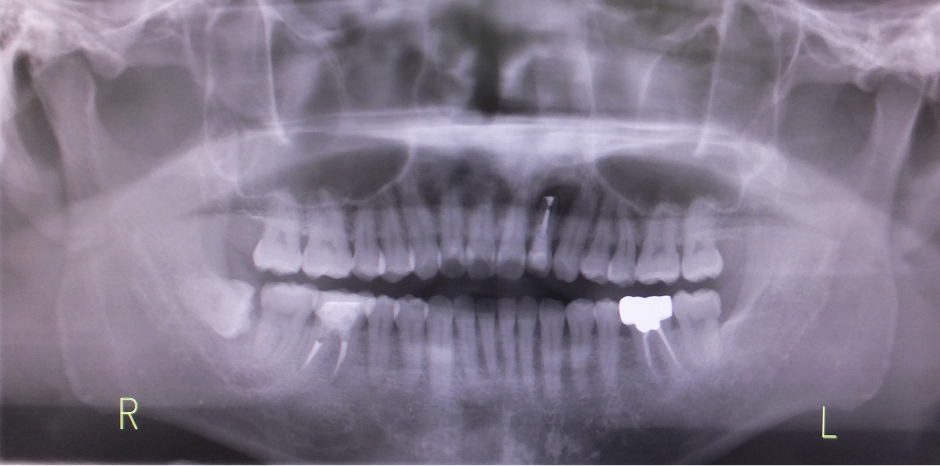

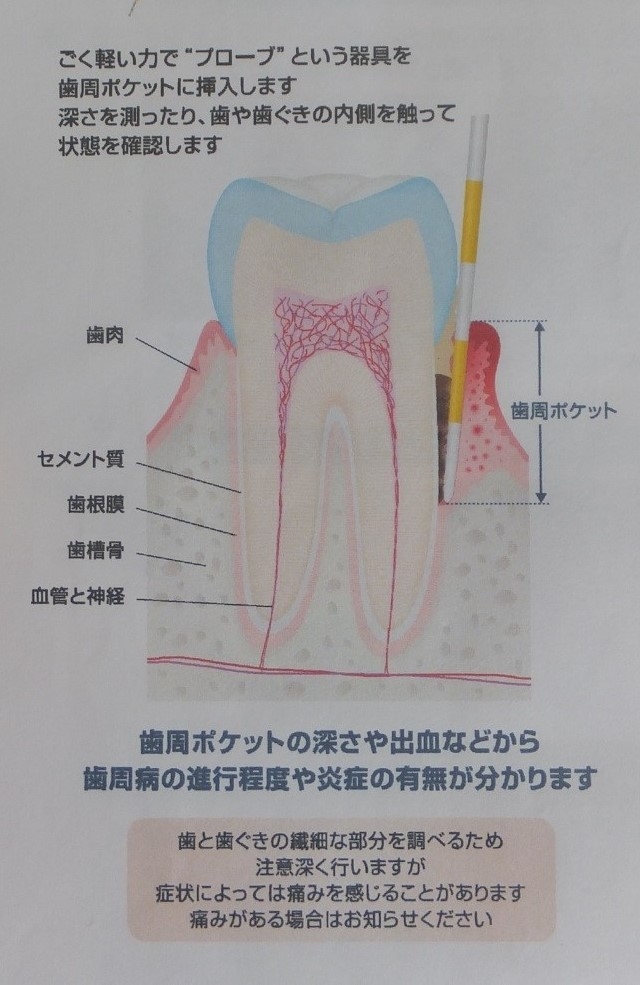

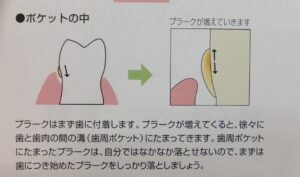

歯周病とは、歯と歯肉の間に歯垢(プラーク)が溜まり、その歯垢内の歯周病原因菌に感染することで発生する感染症です。症状が進行すると歯と歯肉の間の「歯周ポケット」が深くなり、歯槽骨(歯の土台となる骨)が溶け、歯がぐらぐらと動くようになったり、最悪の場合、歯が抜け落ちてしまったりすることがあります。そのため、歯周病は現在歯を失う一番の原因とされており、日本の成人の80%以上が、何らかの形でこの歯周病にかかっていると言われています。

歯周病には「初期段階には自覚症状が現れにくい」という特徴があり、更には、歯周病の進行が進むと、難治性となり、なかなか完治させることはできない状態になります。こうしたことから、大切な天然歯を健康な状態に保ち、いくつになってもご自身の歯で物を噛み続けるためには、定期的なメンテナンスを受けて歯周病を予防することが大切です。「歯が痛む」「歯がしみる」などの症状をお感じになってご来院頂いた時には、すでに歯周病の症状が進行してしまっていたというケースも少なくありません。ですので、そうした症状があるなしにかかわらず、定期的なメンテナンスを受けられて、効果的に歯周病予防を図られることをお勧めします。

歯周病とは、歯と歯肉の間に歯垢(プラーク)が溜まり、その歯垢内の歯周病原因菌に感染することで発生する感染症です。症状が進行すると歯と歯肉の間の「歯周ポケット」が深くなり、歯槽骨(歯の土台となる骨)が溶け、歯がぐらぐらと動くようになったり、最悪の場合、歯が抜け落ちてしまったりすることがあります。そのため、歯周病は現在歯を失う一番の原因とされており、日本の成人の80%以上が、何らかの形でこの歯周病にかかっていると言われています。

歯周病には「初期段階には自覚症状が現れにくい」という特徴があり、更には、歯周病の進行が進むと、難治性となり、なかなか完治させることはできない状態になります。こうしたことから、大切な天然歯を健康な状態に保ち、いくつになってもご自身の歯で物を噛み続けるためには、定期的なメンテナンスを受けて歯周病を予防することが大切です。「歯が痛む」「歯がしみる」などの症状をお感じになってご来院頂いた時には、すでに歯周病の症状が進行してしまっていたというケースも少なくありません。ですので、そうした症状があるなしにかかわらず、定期的なメンテナンスを受けられて、効果的に歯周病予防を図られることをお勧めします。歯周病の発症

歯周病の原因は歯垢(歯垢)のなかの細菌です。この細菌が出す毒素により、歯周組織(歯肉や歯槽骨)に炎症を起こします。

歯周病の原因は歯垢(歯垢)のなかの細菌です。この細菌が出す毒素により、歯周組織(歯肉や歯槽骨)に炎症を起こします。

歯周病の症状、特徴

歯を磨くと出血する

口臭が気になる

歯肉が腫れている

歯がグラグラと揺れている

硬いものを咬むと痛い、咬めない

*以上のような症状がある場合は、要注意です。

→一度、歯科医院での検査を受けて頂いたほうがよいと考えます

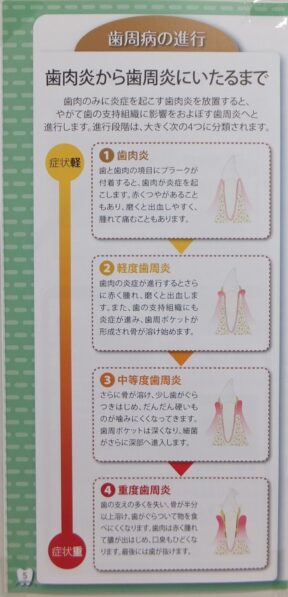

歯周病の進行

歯周病は、歯の周囲の歯肉が炎症を起こす「歯肉炎」と、その「歯肉炎」がさらに進行し深部にまでおよぶ「歯周炎」とに分けられます。「歯肉炎」は「Gingivitis(ジンジバイティス)」と呼ばれ、頭文字を取って「G」と表されます。「歯周炎」は「Periodontitis(ペリオドンタイティス)」と呼ばれ、頭文字を取って「P」と表されます。これらを総称したものが「歯周病」であり、その進行は「G」そして「P1~3」までの4段階で表されます。

歯肉炎(G)

軽度歯肉炎(P1)

歯肉の炎症が進行し、歯周病菌が歯周組織にまで侵入した状態です。歯周ポケットの深さは3~5ミリ程度となり、そこから出血したり膿が出たりして、口臭を感じるようになる場合があります。

中度歯周炎(P2)

炎症がさらに進行し、歯が浮いたような感じがあるなどの症状が現れ始めます。歯周ポケットの深さは6ミリ程度となり、歯槽骨も少しずつ溶け始め、硬い物を噛むと歯がぐらついたり痛みを感じたりするようになります。この段階にまで進行すると、スケーリング(歯や歯根の表面に付着した歯垢などの汚れの除去)やルートプレーニング(歯周ポケットの奥深くに付着した歯垢などの汚れの除去)などの治療が必要となる場合があります。

歯周基本治療

~歯周病に対する治療で最も基本的で重要なのが歯周基本治療といわれるものです。他の治療を行う場合にも先ずこの基本治療をしっかりと行うことが重要です~

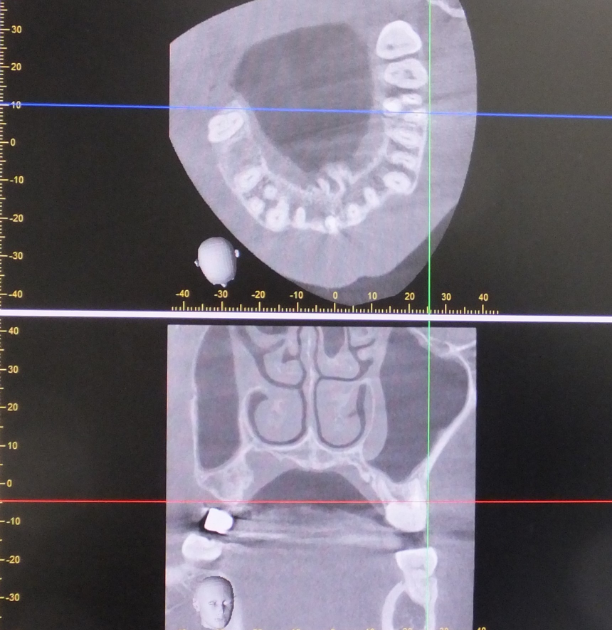

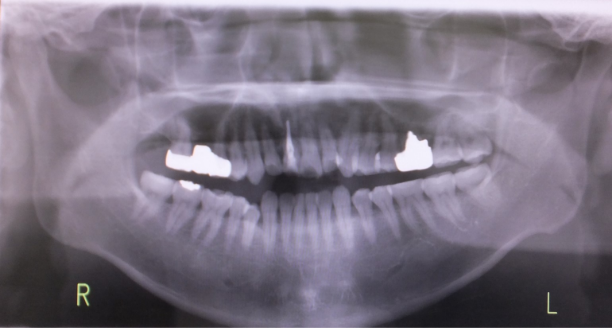

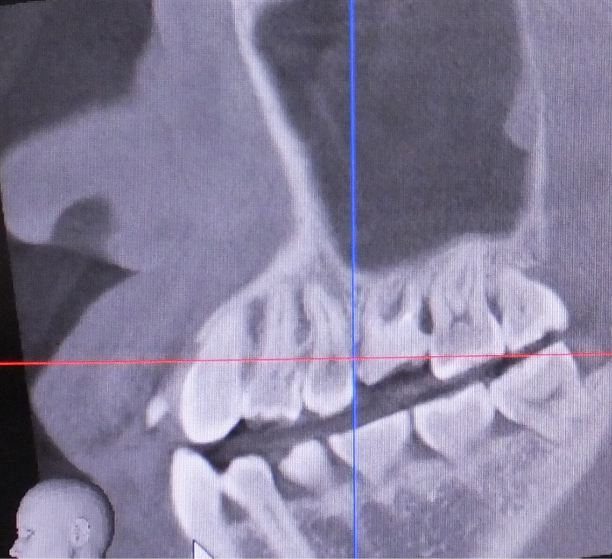

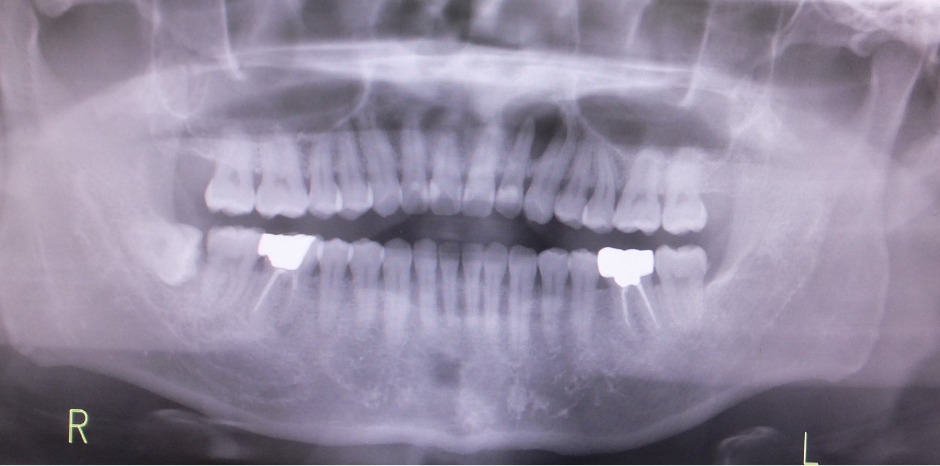

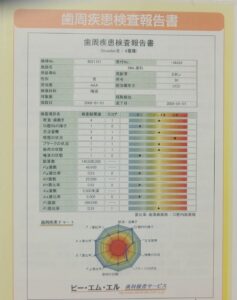

1、虫歯や歯ぐきの腫れなどの応急処置の後、歯周組織検査(検査表)、レントゲン撮影(写真)を行い、歯周病の程度を把握します。

歯周病の原因は歯垢(歯垢)のなかの細菌です。この細菌が出す毒素により、歯周組織(歯肉や歯槽骨)に炎症を起こします。

先ず、歯周病のリスクとなるプラークコントロール (歯垢が磨きにより取り除かれているかどうか)、をチェックします。

それから、喫煙、生活習慣等の問診を行います。また、歯並びの悪い部分やかみ合わせ、

歯軋り等の有無を診査します。これら噛み合わせの問題が歯周病の悪化のリスクになる場合があります。

2,プラークの染め出しを行い、歯磨きの出来ていない部分を確認します。(必要に応じて、)

基本的なブラッシングの確認を行い、また、術者(歯科衛生士)によるブラッシングによりプロフェッショナルなブラッシングを体感していただきます。実はこれが重要な部分であると私どもは考えております。ブラッシングを体感して頂くことにより、適切なブラッシングの感覚を実感できるようになります。ブラッシングにかける時間、圧、ストローク(動かす幅のこと) 要領などです。これを術者磨きといいます。 その後、必要があれば、ブラッシングの指導をこちらから行います。

3,歯石の除去

歯肉縁上 :スケーリング(主に超音波スケーラーを用い、歯茎の上の部分(見えている部分)の歯石を除去します)

歯肉縁下 :スケーリング、ルートプレーにング

(グレーシーキュレットなどの手用スケーラー、超音波スケーラーにより歯肉の中(歯周ポケット内)の歯石を除去します)

再度、歯周組織検査を行い、今までの治療の評価を行います。(再評価)

その後の対応は以下の治療チャートに従って治療を行っていきます。

→改善した場合は定期的にメンテナンスを行ってゆきます。

改善しなかった場合は、再度、歯肉縁下の歯石除去を行います。(2回行うことで、効果が得られる場合があります)。

→また改善しなかった場合で、歯肉の出血部位が多い場合、侵襲性の高い歯周病の場合が多いと判断し、以下の歯周病原因菌に薬剤を作用させる治療(3DS)を行います。

3DS(DENTAL DRUG DEL IVERY SYSTEM)

細菌検査(歯周病に関連する細菌の総数等)を行った後、

歯や歯と歯茎の境目、ポケットの中を徹底的に清掃し、その日のうちにクロルヘキシジン等の殺菌作用の強い消毒薬と、歯型に合ったトレーを使用し口腔内の除菌処置を行います。また、マクロライド系抗生物質(ジスロマック)を併用することにより、相乗効果が得られます。

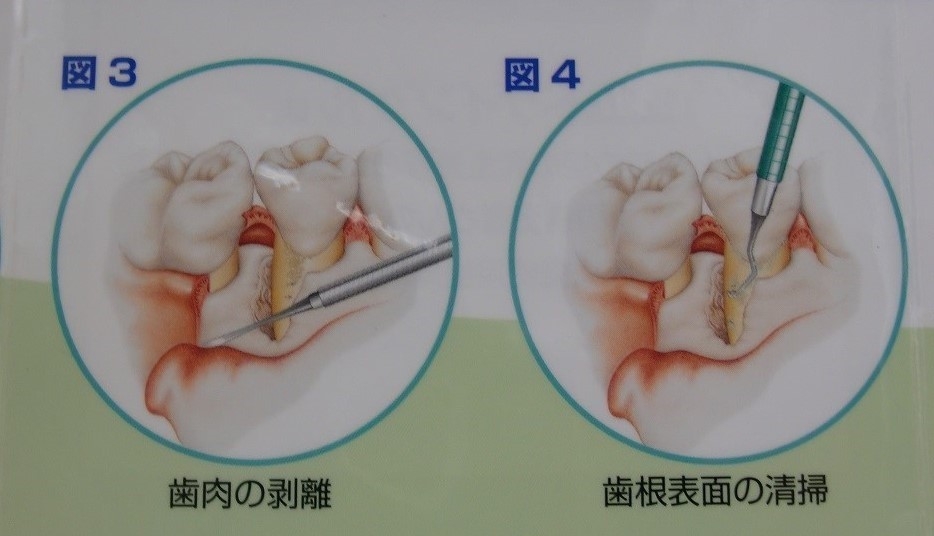

歯周外科治療について

当院では、歯と歯肉の間に大量の歯垢などの汚れが付着してしまっている場合や、歯周ポケットが非常に深くなってしまっている場合などには、スケーリングやルートプレーニングなどの治療のほかに、歯肉を切開して歯周ポケット内の汚れや感染組織を除去する「フラップ手術」を行うことも可能です。また、歯周病により溶けてしまった歯槽骨の再生を促す「GTR法」「エムドゲイン法」などの歯周組織再生療法や、歯肉が不足している部分に、他の部分から歯肉を移植する歯肉移植術なども行っております。

こうして様々な治療の選択肢をご用意することで、患者様の歯周病の症状をできる限り改善させ、天然歯の保存に努めます。

フラップ手術

フラップ手術とは、スケーリングやルートプレーニングなどの基本治療だけでは症状を改善させることが難しい場合、また、深い歯周ポケットが残り炎症が改善されなかった場合などに行う治療です。歯肉を切開することで、深い歯周ポケットを形成している部分を目視下で処置できるようにし、汚れや感染組織を除去します。

Er-YAGレーザー operation

歯周基本治療に反応が薄い、4~10mmの歯周ポケットに対し、歯周ポケットを浅くする確定的な処置として適用しております。

Er-YAGレーザーは、歯周病治療用レーザーとしての位置づけが高いレーザー機器です。

特徴

・歯根面の歯石、炎症組織(不良肉芽)などを効果的に除去できる・健全組織であるセメント質を温存しながらそれらを除去できるため、通常の外科用器具を用いるよりも歯周組織、歯根面にとってダメージが少ない。その結果歯周組織の治癒が良好で、術後の痛み、腫れが少ない。

前述した歯周基本治療に反応が薄い、4~10mmの歯周ポケットに対し、一般的な対応として歯周外科処置を行いますが、歯周外科処置を、極力ダメージを少ない状態で行う方法としてこのER-YAGレーザーを用いています。

歯周ポケットの範囲が限られている場合

Er-YAGレーザー operation(レーザーのみ使用)(ikasika method)

歯周ポケットの範囲が広がっている場合

Er-YAGレーザーoperation (最小限の歯周外科処置+レーザー)(with MIST)

*(minimally invasive surgical technique )

歯周組織再生療法

<GTR法>

GTR法とは、歯周病により溶けてしまった歯槽骨の再生を促す治療です。歯肉を切開した部分に特殊な保護膜を置き、溶けた骨が再生されるのを待ちます。

<エムドゲイン法>

エムドゲイン法とは、歯周病により溶けてしまった歯槽骨の再生を促す治療です。歯肉を切開した部分に「エムドゲインジェル」を挿入し、溶けた骨が再生されるのを待ちます。

歯肉移植術

歯肉移植術とは、歯肉が不足しているため、ブラッシング時の刺激への抵抗力が低下している場合や、歯根が露出してしまっている場合などに行う治療です。上顎の抵抗力がある歯肉を、抵抗力が低下している部分に移植します。歯肉移植術には、歯肉の内側の角化していない柔らかい歯肉を移植する「CTG(結合組織移植)」や、角化歯肉という硬い歯肉を移植する「FGG(遊離歯肉移植)」などがあります。

歯周組織再生療法(エムドゲイン療法、骨補填剤使用)

歯周病の改善、治癒

以上のよう歯周病に対する基本的治療、中等度の歯周病に対して行う3DS、光殺菌治療、歯周外科治療(再生療法を含む)の結果、多くの場合、出血が少なくなり、歯周ポケットが消失するか、歯周ポケット4mm程度に落ち着いた場合、概ね良好な結果が得られたといって良いと考えます。 歯周ポケットが浅くなるメカニズムは、歯肉の炎症が消退すると、元々、歯根の表面に歯肉がくっ付いていた繊維の部分が復活して、歯根の表面に歯茎が付着するようになります。これを再付着と言います。このようにして、歯周ポケットは浅くなっていきます。

4mm以上の歯周ポケットが残存している場合 →2ヵ月毎にポケットの清掃

歯周病を効果的に予防・改善するために必要なこと

歯周病は、歯と歯茎の間に歯垢が溜まり、その歯垢内の歯周病菌に感染することで発生する感染症です。そのため、予防・改善のためにはプラークコントロール(歯垢の除去)が必須となります。しかし、歯周病の進行がある一定レベルを超えてしまうと、ご自宅でのブラッシングなどのケアだけでは、対応しきれなくなることがあります。ですので、当院でスケーリングやルートプレーニングなどの治療によりプラークコントロールを図り、効果的に歯周病を改善させるための定期的メンテナンスが必要です。

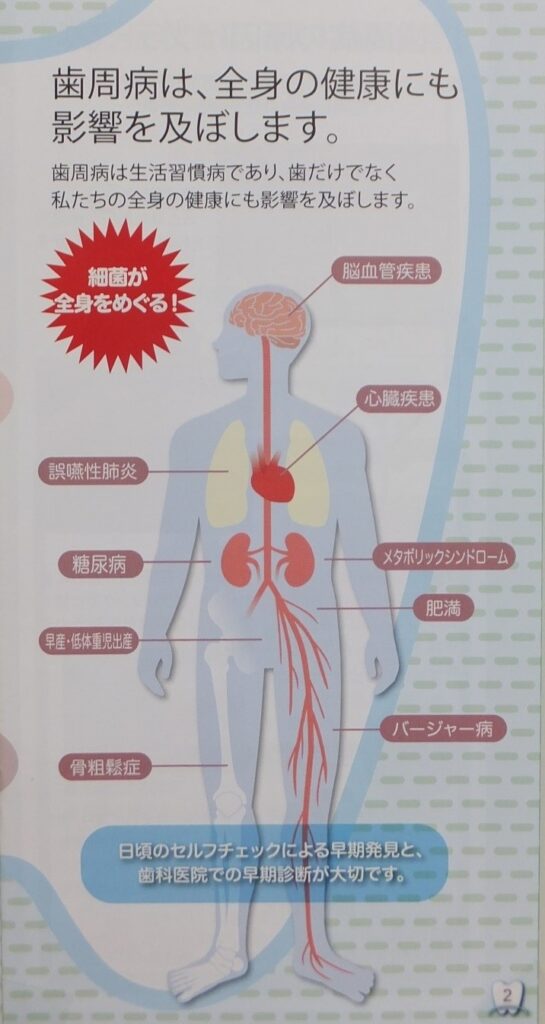

歯周病と全身疾患

近年、歯周病などの慢性的な細菌感染症(歯性病巣感染)と全身の関わりが非常に注目され、様々な疾患との関連が明らかになっています。口腔内の病巣部の細菌が血管を通って全身に影響を及ぼします。心筋梗塞では、梗塞部には歯周病原因菌が検出されています。

そして、歯周病が糖尿病の合併症としてあげられており、糖尿病と歯周病は相互に関連があることなどが知られています。

また歯周病菌が多い高齢者の方は誤嚥性肺炎(食べ物や唾液などが誤って気道に入ってしまうことにより起こる肺炎)が起きやすくなったり、消化器系手術後、口腔ケアを行うことにより、術後の回復が早くなることが分かっています。

このように、歯周病菌のコントロールが全身の健康に関連があることが非常に注目されています。

歯周病が全身の健康におよぼす影響

歯周病は、お口の中の健康にだけ影響をおよぼすものではありません。全身の健康に対しても影響をおよぼすことがわかっています。例えば、歯周病にかかっている方はそうでない方と比べて、心疾患を発症するリスクが高いという報告があります。さらに、糖尿病の症状へも影響をおよぼすことがわかっています。これ以外にも、心筋梗塞、狭心症、骨粗しょう症など、様々な症状に影響をおよぼすとされています。

患者様お一人おひとりの状態に合わせて、適切な治療を提供します

歯周病は歯周病菌に感染することで発生する感染症ですが、症状を悪化させる要因には、喫煙、ブラキシズム(歯ぎしり)、糖尿病や心疾患などの全身の健康状態など様々なものがあります。そのため、歯周病を適切に治療していくためには、患者様の全身の健康状態をしっかりと把握することが重要となります。

歯周病には歯周病菌が強く関与している場合や、咬合性のブラキシズム(歯ぎしり)などが強く関与している場合など、様々なケースがありますので、それらを「歯周病」としてひとまとめにするのではなく、個別に診査し、患者様お一人おひとりの状態に合った適切な治療を提供致します。

歯周病治療 症例集

重度歯周病1(口腔内写真)

BEFORE

AFTER

歯周基本治療の後、3DS(Dental Drug Derivery System)を行い歯周病の軽快を認めた。その後矯正治療を行い歯の位置を正常な位地に直し、更に審美性の改善のため、セラミックによる修復治療を行った。

主訴

歯周病、歯並びの不揃いによる審美障害

治療期間

1年半

費用

約20万円

リスク

矯正治療後の歯肉の退縮、歯冠修復に伴う歯質の切削による歯髄へのダメージ

予防歯科

予防歯科とは

従来の歯科治療では虫歯になってから(痛くなってから)、歯を削って詰めたり、神経を抜く治療が中心でした。そういった治療では歯の傷みも速く、歯を失う時期も早まることが多かったのです。近年虫歯や歯周病のがどのように、あるいはどういった原因で発生したり、悪化したりするか、また、患者様個々の虫歯や歯周病のなりやすさも異なるということ、そういった研究が進み、虫歯や歯周病にならないように予防したり、最小限の侵襲での治療を行うこと(MI:ミニマルインターベンション)が可能になってきました。

虫歯、歯周病の予防

食事の後に歯面に付着する歯垢(プラーク)についての理解が必要です。プラークには虫歯や歯周病に関連する細菌が含まれており、虫歯は細菌が砂糖を餌に産生する酸によって歯が溶かされて虫歯になってゆきます。また、歯周病では、細菌が産生する毒度により、歯肉やその下の歯槽骨(歯が埋まっている骨)が炎症を起こします。

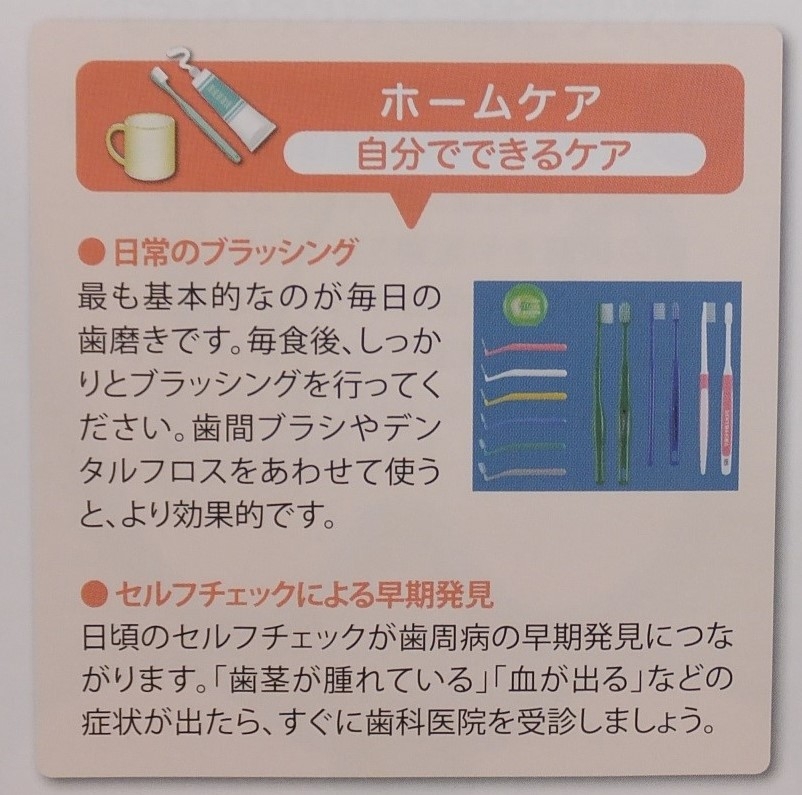

ですので、虫歯や歯周病を予防するには歯垢をしっかりと除去することが必要になってきます。そして、ブラッシングをどのように行うか、どういうところに気をつけて磨くかといったところが重要になってきます。歯は非常に複雑な形をしているため、歯垢を隅々まで除去するには少し工夫が必要です。実は出来ているようで実はなかなかできていないのがブラッシングなのです。

また歯垢は段々と積み重なって層状の組成になっており、下のほうの古い層の歯垢では嫌気性菌などの良くない細菌が多くなってきます。そういう古い歯垢はバイオフィルムと呼ばれ、歯磨きでは除去できなくなってきます。こういったバイオフィルムはPMTCなどのプロフェッショナルケアにより、除去する必要があります。

(歯垢、バイオフィルムのイラスト)

それには先ず、虫歯や歯周病を早期に発見するため、定期健診を受けて頂くことが大切です。

咬合性外傷など咬み合せに起因する問題に関する予防

定期健診

基本的な肉眼による虫歯やの診査に加え、ダイアグノデントによる虫歯の診査、歯周ポケットの測定等を行います。

また日常の歯磨きや(セルフケア)、歯科医院での予防的なクリーニング(プロフェッショナルケア)を受けていただくことも大切です。

当院の予防歯科メニュー

PMTC

PMTCとは、「Professional Mechanical Tooth Cleaning(プロフェッショナル・メカニカル・トゥース・クリーニング)」の略で、ブラッシングなどのご自宅でのケアだけでは除去することが難しい歯の表面、歯の間、歯と歯肉の間に付着している汚れ(バイオフィルム)を、歯科医師や歯科衛生士が様々な器具とフッ素入りペーストを用いてクリーニングする方法です。バイオフィルムとは、歯面に付着する細菌の膜のようなものです。バイオフィルムは層状に積み重なっていき、下層の部分は、毒性の高い細菌が増えていくので、時々、このバイオフィルムをPMTCによって剥がしてあげると、その後形成されるバイオフィルムの質が良いものとなります。PMTCには、いわゆる「腸内環境」などと同じように、「口腔内環境」を整える効果があります。虫歯や歯周病などの病気予防に高い効果を発揮します。また、病気予防だけでなく、煙草のヤニ、コーヒー・紅茶などによる着色(ステイン)の除去も可能です。施術後もさっぱりして、歯がつるつるになり、爽快感も感じられます。

ブラッシング指導(術者磨き)

ご自身ではきちんと磨けているつもりでも、「ブラッシングに癖がある」「歯ブラシが合っていない」などの要因から、磨き残しが発生してしまっている場合があります。こうした状態では効果的に虫歯予防をはかることが難しいため、当院では患者様に適切なブラッシング方法や歯ブラシの選び方などを、丁寧にご指導させて頂きます。

なお、ブラッシング指導の際には、口頭でご説明するだけでなく、歯科衛生士などが実際に患者様の歯を磨く「術者磨き」を行っております。これにより適切な方法を体感して頂き、ブラッシングのコツを身に付けて頂ければと思います。

定期的なメンテナンス

病気予防のためには、ブラッシングなどのご自宅でのケアも効果的ですが、それとあわせて歯科医院で定期的なメンテナンスを受けられることにより、予防効果をいっそう高めることが可能となります。

定期的なメンテナンスの頻度は患者様の歯の状態によっても異なりますが、虫歯や歯周病のリスクが低い方は半年に1回程度、歯周病にかかっており、虫歯や歯周ポケットの深さが4ミリ以上の方は1~2ヶ月に1回程度の頻度でご来院頂き、プラークコントロールに努めることを推奨しております。